三 主导性叙事的强化与削弱机制

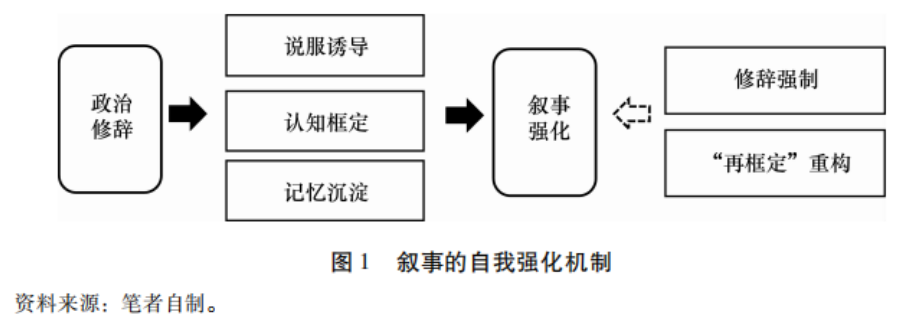

政治修辞的三大机制——说服诱导、认知框定与记忆沉淀,既相互支持又存在制约关系。政治话语修辞本质上是一个观念建构过程,这个过程需要说服诱导、认知框定与记忆沉淀三者相互支撑,构建稳定的叙事模版与话语结构。当这种叙事成为一种主流话语后,也会面临新叙事逻辑的冲击与反对。新的话语结构通过修辞强制与剧本重构两种方式,可以冲击主流叙事的基础。一般而言,主导性叙事发生变异、停滞或退化的情况较为复杂,大致表现为:使用频率稳定或降低,类型稳定或减少甚至消失,形式固化。因为,政治话语修辞上升为主导性叙事,既有稳固的叙事稳定性,也会面临可能的叙事挑战。如图1所示,一方面政治修辞技艺通过说服诱导、认知框定与记忆沉淀三个路径强化叙事结构,成为叙事强化的黏合剂;另一方面三种机制也会在叙事竞争中充当修辞强制与“再框定”重构的工具,构成一种既促进又制衡的辩证关系。

(一)主导性叙事的强化机制

话语既然是建构性产物,则具有一定的自我强化惯性。一种主导性叙事也必定是具有说服力的叙事,呈现出较强的话语惯性特点。即便大多数叙事的变化可能是缓慢地在很长一段时间内发生的,但一旦主流话语叙事形成,则具有较强的自我强化能力。例如重大危机中所谓的“慕尼黑记忆”和“越南教训”,至今也在深刻塑造决策者对政策形势的看法。而且,根据话语惯性的自我强加机制,可以构建出叙事强化的螺旋机制,即行动者、话语、议题领域和制度之间存在着一个互动螺旋。话语叙事一旦开启就有自我维持的动力,当叙事者具有强烈的能动性时,就可以将叙事制度化,依靠路径依赖的力量让制度化叙事呈现出螺旋上升的态势,在叙事制度化过程中会有不同的行动者与新思想加入进来,与既有叙事相互作用。叙事话语一旦制度化就容易限制叙事范围,排除部分观点。换言之,强势制度话语会在螺旋式发展中自我强化,限制新的行动者获取话语的能力,排斥其他叙事。从机制上看,叙事强化的动力来自三个层面。

首先,话语说服促进叙事强化。历史记忆具有一定的沉淀性和稳固性,特定叙事模(narrative templates)提供了在时间变迁中的叙述话语路线图。叙事模板一方面可以积极有效地明确集体身份,但另一方面也可以助长对峙与思想封闭。历史叙述包括有关过去事件中特定时间、地点和行动者的具体信息。例如,1941年6月22日德国人侵苏联以及1937年7月日本发动的卢沟桥事变叙事模板可用于生成多个特定故事情节,发挥集体记忆的基础代码功能。珍妮弗·林德(Jennifer Lind)探讨了历史记忆与叙事惯性的关系。她的问题是:在多大程度上,叙事具有“黏性”,从而使对手之间的合作更加困难?她指出,当听众对叙事的情感投入更多,则黏性越高。叙事通过路径依赖而具有“锁定效应”(lock-in effect)和“正强化”机制。对于历史制度主义者来说,关键时刻是结构变化无法解释的时期,但对于话语制度主义者而言,这些时刻却是通过思想和话语进行解释的对象,这有助于洞悉历史传递的结构是如何重构的。尽管叙事可能会改变,更为重要的是叙事变革具有惰性,保守的叙事者可能会惯性地阻止叙事变革。敌对关系的长期存在,本身会抵制叙事变化,以证明之前敌意叙事的合理性。

其次,认知框定强化叙事结构。心理学分析表明负面叙事在脑海中“黏住”的可能性要高于正面叙事。换言之,消极框定在塑造人们的判断方面比积极框定更有力量,也可能比积极框定更“黏稠”。因为它们有更强的动力停留在脑海中,并抵制随后遇到的新的叙事。当心中有一个特别黏稠的框定结构时,就会在心理上给某一问题贴上标签,这使得改变叙事变得困难。从消极记忆转变为积极记忆的门槛较高。这可以理解为,重构叙述的效果取决于先遇到什么样的框定结构,那些先人为主的积极框定比较容易在后来遇挫时转向消极框定,但那些先人为主的消极框定在未来转向积极框定时比较困难,人们的思维倾向于“停留”在最初的消极框定中。例如,让听众的心理印象从“失去的生命数量”的负面框定结构中转换到“拯救的生命数量”积极框定结构,需要一定时间。与消极偏差相关,对叙事也存在注意力与印象形成的不对称性。人们倾向于对消极刺激给予更多注意力和记忆是人类长期进化的结果。为了避免灾难再次上演,群体都会对消极记忆记忆犹新(例如“吃一堑长一智”“居安思危”等说法)。建构主义者认为,敌意叙事会影响人们对周围世界的解释,它可能导致领导人夸大对手的威胁,并可能低估来自第三国的挑战。或者,即便领导人认识到了新的威胁,敌对叙述可能会掩盖其与对手的共同利益和潜在合作选项,形成认知偏差。正如珍妮丝·斯坦(Janice Gross Stein)所言,人们有一种强烈的倾向,即基于他们现有的信念,看到他们期望看到的东西。这种对一致性的驱动力损害了对新信息的评估效果。总之,过去的框定结构对当前认知的影响是不成比例的,而且成倍的积极框定力度才可抵消消极框定的心理惯性。

最后,历史记忆提升叙事黏性。研究表明,对过去集体记忆也会影响到当下的叙事风格。例如国家建构的“叙事”结构,需要使用历史记忆对内动员民众对外争取国际支持。尤其在巨大压力下,特别需要自传体叙事来提供安慰和缓解。当外部事件不能被归入本体论安全叙事中时,就可能产生创伤或身份危机。在危机面前,熟悉的叙事可以带来安全感。丹尼尔·巴塔尔(Daniel Bar-Tal)提出“棘手冲突的社会心理学”,关注话语修辞对社会心理适应与集体记忆的影响。集体记忆是由社会信念组成的,这些社会信念构成的叙事描述了冲突的起源、发展、扩散以及消亡。在建构意义上,集体记忆并不是过去事件的客观或中立的表达,相反它是有选择的、有偏见的,是为社会需求服务的。那些卷入棘手冲突的社会往往会发展出为自己辩护的叙事方式,将冲突爆发和持续归咎于敌对群体并将其非法化,而以积极的方式将自己描绘成冲突的唯一受害者。叙事载体除了语言,还有图片、符号、流言、民间故事、歌曲、笑话和戏剧等。例如,以色列人和巴勒斯坦人都认为,巴以土地是他们的历史家园,他们有权在这块土地上建立自己的独立国家,双方主流叙事也都将自己群体成员在冲突中的行为描述为英勇。以色列人甚至将冲突攻击描述为历史上阿拉伯人对犹太人迫害的延续,并在文学作品、戏剧、电影、大众媒体等中将自己叙述成一个长期热爱和平的国家。

(二)叙事竞争的削弱机制

叙事惯性可能发生在政治互动的各个领域,尤其是那些传统上由强势利益集团主导的政策领域。但是当出现危机时,主导叙事也可能会面临新的叙事竞争与冲击。依靠话语说服、认知框定与历史记忆的叙事强化会出现中断,新叙事剧本和批判性话语开始出现。为了维持话语平衡,叙事者需要将部分新思想纳入叙事螺旋中,以放大话语范围。在危机时期,叙事竞争的冲击会提供一个变革主导性叙事的机会窗口。例如,人类历史上的两次世界大战、2001年“9·11”事件,2003年的SARS大流行,以及2019年爆发的新冠肺炎疫情,都为政治话语和战略叙事的历史性转变提供了可能。面对这种重大冲击,决策者需要用新的叙事来解释当下的变化,以至于叙事的内容改变成了一种社会期待。这些转折点催生了国家安全的主导性叙事,扩展了政治领导人的叙事空间。从削弱机制上看,主导性叙事的削弱动力来自修辞强制与“再框定”重构两大模式。

一方面,主导性叙事受到修辞强制的冲击。政治争论可能是激烈的,但只有那些能够在主流叙事的条件下合法化的政策才是可持续的。当主导性叙事的合法性基础不稳定时,听众也会在多元局面下对新奇的观念持开放态度,那么这就为叙事转化提供了机会。修辞强制(rhetorical coercion)通过话语扭曲来压制对方,换言之,修辞强制是一种精心设计“修辞圈套”(rhetorical trap),意图通过话语把对手逼入进退两难的困境。成功的修辞强制会缩小主导叙事的传播空间,并最终迫使其让步,削弱其主张的合法性。修辞强制的目标在于反主导叙事,但是其结果有多种可能性:如果被强制的目标听众既接受叙事框定又改变了他的行为,那么强制就成功了;如果目标听众拒绝该叙事框定及其含义,则修辞强制失效:如果目标听众调整行动但拒绝接受叙事框定,那么修辞强制表面上达成目的,但是可能出现反转如果目标听众接受叙事框定但不调整行动,则依然是部分强制。

在缺乏共同框定约束的情况下,叙事竞争更加激烈。假设在针锋相对的框定竞争中,叙事者A和叙事者B都必须精心设计他们的修辞,并争取听众的最大支持。如果A彻底削弱B的修辞基础,A就获得了限制B的言论的优势——当B无法再维持其公开的反对时,修辞强制就发生了。听众C的重要性在于其为修辞设定了边界。修辞“胜利”不是因为它最符合逻辑要求,而是因为听众认为这些修辞部署是合法的。当约束边界相对宽松时,就有多种修辞路线可供利用,B几乎总是可以对A提出反驳;当界限相对受限时,B的修辞“回旋余地”更小,反驳A的社会合理方式变少,这时修辞强制就更容易发生。当然,修辞强制的发生前提是双方共同受到合法性规范机制与听众约束。在缺乏共同合法性基础的领域修辞强制就难以发挥作用。例如,在“冷战”中的两极博弈格局中,听众高度分割且内部整合度较高,那么来自外部阵营的话语修辞就难以获得阵营内部听众的支持,这时的修辞空间是很僵化狭窄的。

另一方面,重新框定(reframing)也是修改叙事结构的认知工具。作为一种调动话语资源、塑造意义的“故事呈现”形式,政治叙事提供了行动与实践的合法性基础。在故事世界中,叙事者往往基于自身立场设定故事情节,故事记忆呈现出“自我”和“他者”对立的叙事框定结构,这种区分往往也掺杂着历史记忆与意识形态上的冲突。上文已经论证,框定在环境评估中起着认知“错”的作用。个体往往会围绕一个决策参考点从收益和损失角度来思考问题。当框定结构为收益前景时,个体会规避风险;而框定结构为损失前景时,个体会寻求风险。行动者的预期变化是由框定导向的。由于人们对待收益和损失的方式不同,参考点和替代方案的框定和呈现方式,对决策者来说,比结果的客观得失概率更重要。

在竞争激烈的情境下,往往叙述者倾向于讲述自己的主导故事,贬低对手并将其妖魔化。收益一损失框定可以操纵决策者的选择范围,如何确定决定的框定和使用什么作为参考点对决策过程至关重要。例如,在积极的话语框定中,行动者“有1/3的机会拯救所有的生命,2/3的机会不拯救任何生命”,那么大多数决策者会选择规避损失获得拯救1/3的既定结果;而在消极话语框定中,人们的注意力聚焦到“1/3的概率没有人死亡,2/3的概率全部死亡”,那么行动者会为2/3的概率做出冒险决策。此外,历史习俗与典礼也会重构叙事记忆。习俗的力量作为一种象征性的行为,为新成员框定不同的叙事剧本,让记忆更具情节性。例如,2001年以来每年9月11日举行的纪念活动,是产生集体情感的仪式性活动还有社会学家所称的情感共同体:悲伤的情绪仍然在纽约袭击受害者的家属中弥漫,他们在世贸中心的一个长长的斜坡上,哭泣着,拥抱着对方。

四、结语

战略叙事是讲故事(storytelling)的话语投射过程,构成政治合法性的意义装置。本文围绕政治话语的多维度修辞功能,讨论了政治话语的修辞逻辑,并从中抽离出说服诱导、认知框定与记忆沉淀的叙事强化三种机制,同时论述了修辞强制与重新框定表达的叙事削弱逻辑。当然,清晰地分析战略叙事的因果链条并非易事,而且也不存在完美的叙事模式。因价值立场、意识形态、注意力分配与利益重心差异,战略叙事不一定能引发共鸣。再者,叙事本身是中性的,叙事后果既可以是正面的也可能是消极的。那些致力于产生积极效果的叙事可能最终事与愿违,产生意想不到的“自我束缚”效应。例如,部分西方国家长期对中国的批评叙事以及对西方民主优越性的宣扬,可能会建构出反叙事的力量。

本文认为,完整的战略叙事包括几个要素:(1)词汇与行动者(施动者);(2)情境设置、环境或空间(叙事背景);(3)语言组织与投射(叙事过程);(4)塑造认知的解决方案或提议(叙事目的)。其中,话语呈现一般要具备时间顺序,展现因果关联。根本上,叙事要通过听众的信念体系发挥作用,因此叙事生成、投射与接收的过程是复杂交织的,在关注学理机制的同时也需警醒可能的研究局限。作为对战略叙事与政治话语的新探索,本研究的价值体现为归纳出了叙事强化与叙事削弱机制的关联与区别,可为进一步理解话语修辞和战略叙事的意义提供思路。

原文:《中国政治学》2022年第四辑