小 i 导 读

为响应习近平总书记“教师要成为大先生,做学生为学、为事、为人的典范”的号召,国际关系学院推出品牌活动“博诚教授茶座”。结合本科生导师制工作,每期邀请国际关系学院的教授学者,以茶座会的形式或带领同学们进行经典导读,或分享自己的学术经历与人生感悟,旨在引导同学们积极思考学习与人生,成为一名“懂自己,懂社会,懂中国,懂世界”的国关人。

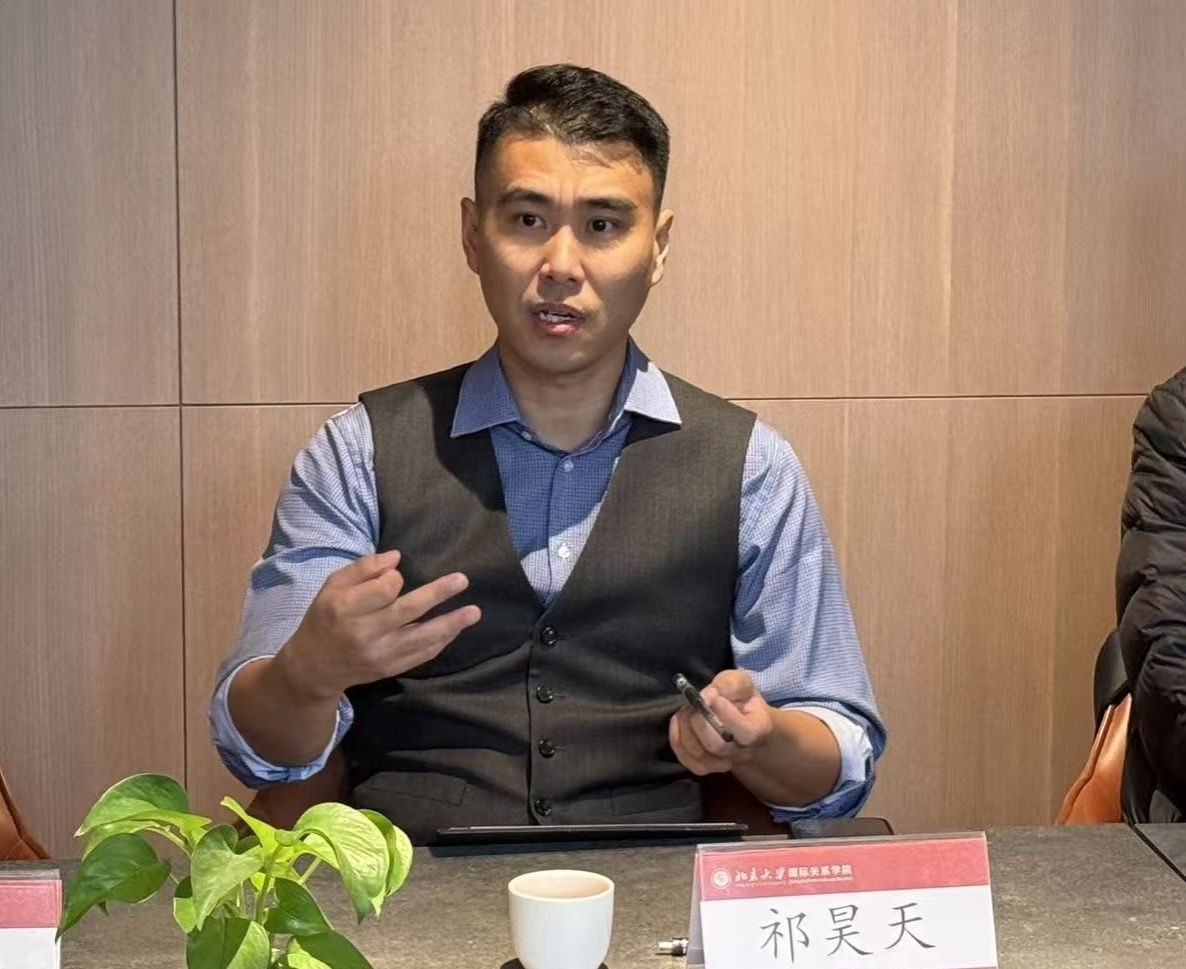

10月31日上午,国际关系学院“学术引路,人生笃行”——第十期博诚教授茶座在国关楼博诚咖啡厅成功举办。北京大学国际关系学院长聘副教授、北京大学中外人文交流研究基地秘书长祁昊天作为主讲嘉宾,围绕“兴趣、长期主义、学术坚持”三个角度,分享了自己在学术和人生道路上的切身体会。在交流研讨中,祁昊天鼓励同学们做好一颗有自我独特性的“螺丝钉”,在学术与人生的道路上行稳致远。

本文约2000字,读完约7分钟

10月31日上午,国际关系学院“学术引路,人生笃行”——第十期博诚教授茶座在国关楼博诚咖啡厅成功举办。北京大学国际关系学院长聘副教授、北京大学中外人文交流研究基地秘书长祁昊天受邀作为主讲嘉宾进行分享交流。十余名同学参加了此次活动。活动由国际关系学院团委书记李睿璇主持。

茶座在温馨愉悦的氛围中拉开序幕。祁昊天从“兴趣、长期主义、学术坚持”三个角度,分享了自己在学术和人生道路上的切身体会。

祁昊天从“为什么学习国际关系”谈起,将自己与国关专业的缘分娓娓道来。他坦言,自己作为一名对物理学感兴趣的理科高中生,因身体原因未能进入心仪的专业,才转而来到了国际关系学院。但正是这个看似“被动”的选择,却为他打开了另一扇窗。在国关的学习和现实世界的震撼——911、伊拉克战争等重大事件激发了他对世界运行逻辑的好奇,并将专业学习与他对于军事、战略和技术的兴趣连接在了一起。课堂内外的探索带来的兴奋和满足感,为他埋下了学术的种子。

在祁昊天看来,兴趣不是一个答案,而是一个起点。通过将兴趣爱好与专业领域相结合,他走上从“被动”到“主动”的国际关系探索之路,找到了自身的锚点。

随后,祁昊天分享了自己的第二个体悟——“长期主义”,并勉励同学们在求学与人生道路上保持定力,不畏艰难,持之以恒。他回顾了自己的求学历程,坦言这一路并非一帆风顺:考研失利、签证受阻、语言考试成绩不理想,这些挫折一度让他感到迷茫与沮丧,但他没有因此止步,而是选择重新出发。赴美留学前的经历让他体会到了坚持所带来的积累与成长。面对社会和同龄人的压力,祁昊天表示,自己曾有过犹豫和困惑,但是家人和老师的鼓励,帮助他坚持了下来,最终走向了更为广阔的学术与人生舞台。

回顾这些经历,祁昊天深有感触地说:“人生和学术研究都是‘非线性’的,年轻时不妨多尝试、多探索,不要害怕一时的失败。”他指出,真正的成长往往来自于时间的沉淀和持续的努力。但是所谓“长期主义”并不是盲目的坚持,而是一种在不确定性中仍能保持信念、稳步前行的精神。此外,“背水一战”需要决心,但更需要有效的战略规划、坚决的战术执行、充分的耐心以及一些运气。

最后,祁昊天还分享了学术研究层面的感悟——“坚守自己”。他对所谓的主流路径或学术霸权提出反思,并探讨学术中立与科研立场之间的辩证关系。他指出,当代国关人要对诸多或传统或新颖的学术问题给予更多的审思,不断寻找和打磨自己的初心。学术道路是孤独的,在这条路上失去自我是最孤独的。

在互动问答环节,祁昊天与同学们进行了深入而广泛的交流。针对同学们提问的AI技术军事应用、在国际组织中的职业选择等问题,祁昊天耐心地为同学们答疑解惑。同时,祁昊天还鼓励同学们做好一颗有自我独特性的“螺丝钉”,而不是一块哪里需要都可以垒砌的“砖”,在学习中打好专业基础,做好规定动作,探索自己的兴趣点,勇于尝试跨“界”和创新,敢于接受碰壁,远离心浮气躁,等待初心找到自己,在学术与人生的道路上行稳致远。

李睿璇对此次茶座进行了总结。她首先感谢了祁昊天老师精彩的分享,并指出,此次茶座为同学们思考学术与人生指明了方向,希望同学们在未来的学习生活中持续探索,继承并发扬国关人的学术传统与精神。

最后,参加活动的老师和同学集体合影,第十期“博诚教授茶座”在融洽的氛围与思想的碰撞中落下帷幕。本次活动不仅让同学们深切领略到师长的人格魅力与学术卓见,更激发了大家对专业领域的细致洞察与深刻认知。“万里飞腾仍有路,莫愁四海正风尘”,愿每位同学都能通过此次活动汲取智慧与力量,勇敢地踏上未来的征途,绽放属于自己的光彩。

来源:爱国关天下